Причины возникновения заболевания

Нагрузки на позвоночник распределяются неравномерно: около 80% нагрузки ложится на межпозвоночные диски и позвонки, а оставшиеся 20% приходятся на фасеточные суставы. Фасеточный синдром чаще всего развивается на фоне заболеваний, повреждающих ткани межпозвоночных дисков и снижающих их высоту. Это увеличивает нагрузку на фасеточные суставы, что способствует их быстрому износу.

Основной причиной изменений в структуре позвоночника и повреждения фасеточных суставов являются возрастные изменения. С возрастом в межпозвоночных дисках и других элементах позвоночного столба накапливаются дегенеративно-дистрофические изменения, вызванные снижением насыщения тканей кислородом, водой и питательными веществами.

Наибольшей подвижностью отличаются поясничный и шейный отделы позвоночника, что приводит к более быстрому износу их структур и создает условия для возникновения патологий. В грудном отделе такие нарушения встречаются реже, так как эта часть позвоночника менее подвижна.

Различные повреждения межпозвоночных дисков и позвонков, а также травмы мышц и связок, окружающих позвоночник, могут способствовать развитию патологии. Опасны не только свежие травмы, но и старые ушибы, микропереломы, подвывихи, разрывы хрящей и капсул. Признаки поражения фасеточных суставов могут также возникать на фоне таких заболеваний, как:

- подагра;

- туберкулезный спондилит;

- спондилоартроз;

- псевдоподагра.

Люди, занимающиеся спортом на профессиональном уровне, имеют повышенный риск развития этой патологии. Также данное состояние часто наблюдается у тех, чья работа связана с поднятием тяжестей.

Различные заболевания эндокринной системы могут способствовать появлению нарушений. На их фоне ухудшается питание тканей межпозвоночных дисков, а также страдают мышечные ткани, связки, позвонки и другие структуры позвоночного столба.

Повышенный риск развития фасеточного синдрома наблюдается у людей с избыточной массой тела, особенно если лишний вес является следствием неправильного питания.

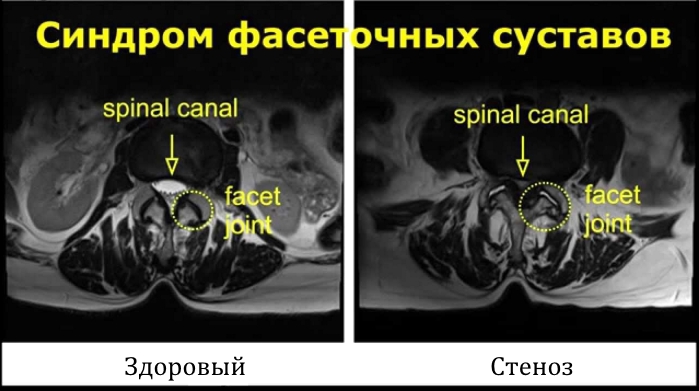

Врачи отмечают, что диагностика синдрома фасеточных суставов требует комплексного подхода. Основными методами являются клинический осмотр, анализ анамнеза и использование современных визуализирующих технологий, таких как МРТ и КТ. Эти исследования помогают выявить изменения в суставах и исключить другие патологии.

Лечение синдрома фасеточных суставов, по мнению специалистов, должно быть индивидуализированным. В начальной стадии рекомендуется консервативная терапия, включающая физиотерапию, медикаментозное лечение и мануальную терапию. В случаях, когда консервативные методы не приносят облегчения, врачи могут рассмотреть возможность инъекций кортикостероидов или радиочастотной абляции.

Важно, чтобы пациенты понимали, что успешное лечение зависит не только от медицинских вмешательств, но и от их активного участия в процессе восстановления, включая соблюдение режима физической активности и рекомендаций по образу жизни.

Характерные признаки

Основным симптомом фасеточного синдрома является боль, возникающая из-за воспалительного процесса в пораженной области. Интенсивность боли может варьироваться.

Воспаление фасеточных суставов затрагивает окружающие ткани, что усугубляет клиническую картину. Болевые ощущения усиливаются при наклонах назад и в стороны. Также на развитие этого состояния могут указывать следующие симптомы:

- сглаживание поясничного изгиба позвоночника;

- хруст при движениях;

- резкие боли в шее и пояснице;

- спазмы мышц спины.

С прогрессированием воспалительного процесса наблюдается ослабление мышц и связок, поддерживающих позвоночник. При тяжелом течении заболевания симптомы фасеточного синдрома становятся более выраженными. Боль и дискомфорт беспокоят пациента не только после физической активности и при неудачных движениях, но и при длительном сидении.

Ухудшение состояния негативно сказывается на качестве жизни пациента.

| Метод диагностики | Признаки синдрома фасеточных суставов при диагностике | Лечебные мероприятия |

|---|---|---|

| Физикальное обследование: (пальпация, оценка диапазона движений, неврологический осмотр) | Боль в спине, усиливающаяся при пальпации остистых отростков позвонков, ограничение движений в позвоночнике, положительные симптомы натяжения нервных корешков (например, тест Ласега), мышечный спазм | Мануальная терапия, физиотерапия (УВЧ, электрофорез, магнитотерапия), лечебная физкультура (ЛФК), массаж |

| Рентгенография позвоночника: (в прямой и боковой проекциях) | Остеоартроз фасеточных суставов, наличие остеофитов, сужение межсуставной щели, спондилолистез | В основном, как вспомогательный метод для исключения других патологий. |

| Компьютерная томография (КТ): | Детальная визуализация фасеточных суставов, выявление переломов, деформаций, воспалительных изменений | В основном, как вспомогательный метод для уточнения диагноза и планирования лечения. |

| Магнитно-резонансная томография (МРТ): | Визуализация мягких тканей вокруг фасеточных суставов, выявление отека, воспаления, грыж межпозвоночных дисков, которые могут сдавливать нервные корешки и имитировать симптомы синдрома фасеточных суставов | В основном, как вспомогательный метод для уточнения диагноза и планирования лечения. |

| Диагностическая блокада фасеточных суставов: | Введение местного анестетика в фасеточный сустав. Уменьшение или исчезновение боли после блокады указывает на вовлечение фасеточных суставов в патологический процесс. | Блокады с глюкокортикоидами могут использоваться как лечебная процедура. |

| Сцинтиграфия: | Оценка активности воспалительного процесса в фасеточных суставах | Используется реже, в основном при подозрении на воспалительные заболевания. |

Диагностика

Точный диагноз поражения фасеточных суставов может установить только квалифицированный специалист. Часто пациентам требуется консультация вертебролога, невролога, травматолога или ортопеда. В первую очередь врач собирает анамнез, проводит осмотр и пальпацию позвоночника.

Затем назначаются общие и биохимические анализы крови. Эти исследования помогают выявить воспалительные процессы и другие патологии, которые могут негативно сказаться на здоровье позвоночника. Для более детальной оценки состояния позвоночника выполняются следующие исследования:

- рентгенография;

- компьютерная томография (КТ);

- магнитно-резонансная томография (МРТ).

После завершения комплексной диагностики и определения характера повреждений фасеточных суставов назначается соответствующее лечение.

Многие пациенты, сталкивающиеся с болями в спине, часто слышат о синдроме фасеточных суставов. Люди делятся своим опытом, отмечая, что диагностика этого состояния может быть сложной, так как симптомы часто схожи с другими заболеваниями. Некоторые рассказывают, что после тщательного обследования, включая МРТ и рентген, им ставили диагноз, что стало для них облегчением.

Что касается лечения, мнения разделяются. Некоторые пациенты положительно отзываются о консервативных методах, таких как физиотерапия и медикаментозная терапия, которые помогли им справиться с болью. Другие же отмечают, что инъекции стероидов или блокада фасеточных суставов оказались более эффективными. В то же время, есть и те, кто считает, что хирургическое вмешательство стало единственным решением их проблемы. В целом, люди подчеркивают важность индивидуального подхода и необходимости консультации с опытным специалистом для выбора наилучшего метода лечения.

Методы терапии

Терапия фасеточного синдрома чаще всего осуществляется консервативными методами. Однако в тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

В первую очередь назначаются препараты для снятия воспаления и облегчения боли. Наиболее распространены нестероидные противовоспалительные средства:

- Ибупрофен;

- Диклофенак;

- Нурофен;

- Ортофен.

Для уменьшения симптомов рекомендуются мази и гели с разогревающим или охлаждающим эффектом. При сильных болях могут быть показаны новокаиновые блокады. В редких случаях назначают наркотические анальгетики. Для стимуляции регенерации поврежденных суставных поверхностей в терапию включают хондропротекторы и поливитамины.

При консервативном лечении могут быть рекомендованы следующие процедуры:

- электрофорез;

- парафиновые аппликации;

- иглорефлексотерапия;

- бальнеотерапия.

Также назначается лечебный массаж, который помогает снять спазмы мышц спины. После устранения острых симптомов пациенту рекомендуется лечебная физкультура. Упражнения подбираются индивидуально и направлены на восстановление правильной осанки и укрепление мышечного корсета.

Если консервативные методы не приносят желаемых результатов, могут быть использованы хирургические подходы. Наиболее распространенной процедурой является радиочастотная денервация, которая включает воздействие на пораженные суставы электромагнитным излучением высокой частоты. Операция требует общего наркоза, и для доступа к суставу выполняются небольшие разрезы тканей. Обычно длительность операции составляет от 25 до 40 минут.

Кроме того, в лечении фасеточного синдрома может быть рекомендована фасетопластика. Этот малоинвазивный метод предполагает введение в поврежденное сочленение небольшого объема синовиальной жидкости.

Заключение

При фасеточном синдроме прогноз обычно положительный. Комплексный подход к терапии помогает снять симптомы и замедлить разрушение фасеточных суставов.

Чтобы минимизировать риск ухудшения состояния, рекомендуется регулярно заниматься лечебной физкультурой, следовать сбалансированной диете и контролировать вес. При появлении признаков ухудшения здоровья необходимо пройти дополнительное обследование и начать целенаправленное лечение.

Вопрос-ответ

Какой врач лечит фасеточный синдром?

Диагностика и способы лечения. Только опытный невролог сможет диагностировать фасеточный болевой синдром с первого раза.

Полезна ли ходьба при синдроме фасеточных суставов?

Укрепление мышц кора и спины также способствует облегчению боли. Выполнение специальных упражнений, направленных на укрепление фасеточных суставов поясничного отдела позвоночника три раза в неделю, способствует общему укреплению здоровья. Аэробные упражнения с низкой ударной нагрузкой, такие как ходьба или плавание, улучшают кровообращение и способствуют восстановлению.

Как диагностировать гипертрофию фасеточных суставов?

Пациентам могут быть назначены визуализирующие исследования, такие как рентгенография, КТ или МРТ. Может быть выявлена гипертрофия фасеточных суставов, сужение и кальцификация суставной щели. Также может наблюдаться разрушение хряща и воспаление. Может наблюдаться гипертрофия жёлтой связки, а также образование костных шпор и увеличение объёма субхондральной кости.

Советы

СОВЕТ №1

Обратитесь к специалисту. Если вы подозреваете наличие синдрома фасеточных суставов, важно проконсультироваться с врачом-ортопедом или неврологом. Они смогут провести необходимые обследования и установить точный диагноз.

СОВЕТ №2

Используйте методы визуализации. Для точной диагностики синдрома фасеточных суставов могут потребоваться такие методы, как рентгенография, МРТ или КТ. Эти исследования помогут выявить изменения в суставах и исключить другие патологии.

СОВЕТ №3

Не игнорируйте физическую терапию. Лечение синдрома фасеточных суставов часто включает физиотерапию, которая помогает укрепить мышцы спины и улучшить гибкость. Регулярные занятия могут значительно снизить болевые ощущения и улучшить качество жизни.

СОВЕТ №4

Следите за своим образом жизни. Правильная осанка, регулярные физические нагрузки и поддержание здорового веса могут помочь предотвратить обострения синдрома фасеточных суставов. Обратите внимание на свои привычки и старайтесь избегать чрезмерных нагрузок на спину.